Angesichts der nun aufgetretenen Fälle von Heimkindern, die in der Nachkriegszeit unbezahlte Arbeit leisten mussten, kommt auch wieder Bewegung in die Diskussion um die tausenden Menschen, die noch heute unentgeltlich und ohne zulängliche Sozialversicherung in Tagesstrukturen tätig sind.

Heimkinder mussten unentgeltlich Arbeiten

Ins Rollen gebracht wurde die Diskussion um eine richtige Bezahlung statt einem Taschengeld für Menschen mit Behinderung in Institutionen durch Berichte über Misshandlungen und unbezahlter Arbeit von Heimkindern in der Nachkriegszeit. In einem Artikel in der Zeit.de vom 23.08.2012 schätzt der Linzer Sozialhistoriker Michael John, dass „in Österreich in der Zeit zwischen 1945 und 1980 auf Anordnung der Jugendämter etwa 150.000 Kinder kostenlose Zwangsarbeit bei Bauern leisten mussten.“

Das Ö1-Morgenjournal vom 27.08.2012 berichtet über Arbeit von Heimkindern in Tirol und Wien:

Berge von Bundesheerwäsche mussten gewaschen, gebügelt, gestopft werden – von Heimkindern beispielsweise in Wien und Tirol. In vermutlich allen Bundesländern wurden sie teils völlig ohne Bezahlung in der Landwirtschaft eingesetzt – und, nicht sozialversichert, oft noch als erwachsene Knechte. Und zuletzt wurde bekannt, dass in Tirol etwa Firmen wie Darbo, Eglo und Swarowski Heimkinder beschäftigt haben. Ihre kleinen, geschickten Finger dürften nicht das einzige Motiv gewesen sein, meint der Tiroler Historiker Horst Schreiber: „Es war für die Firmen sehr lukrativ, Heimkinder zu beschäftigen, um auf legale Art die Sozialversicherung zu umgehen.“

Arbeit von Heimkindern ohne Bezahlung und Sozialversicherung soll es auch in Oberösterreich gegeben haben. Die OÖ Nachrichten vom 02.09.2012:

Es sei belegbar, dass Heimzöglinge ab den frühen 50er-Jahren „wirklich harte Arbeiten“ verrichten mussten. […] Besonders betraf das Arbeiten Zöglinge des Heimes in Linz-Wegscheid. „Das Heim bestand anfangs nur aus Baracken und wurde mit den Händen der Zöglinge umfassend zu- und umgebaut. Es gibt die Rede des damaligen Heimleiters aus dem Jahr 1962, in der betont wird, dass bei der Errichtung eine Million Schilling gespart wurde durch die Arbeit der Zöglinge“, sagt John.

Bund hat kein Geld für „Heimkinder“

Sofort abgewunken hat Sozialminister Hundstorfer auf die Frage nach einer Entschädigungs- oder Pensionsnachzahlung für die geschädigten ehemaligen Heimkinder. Die nun aufgekommenen Fälle würden nicht in Bundeskompetenz fallen. Die Heime, welche vom Bund geführt würden, machten den kleinsten Anteil in Österreich aus. Der Großteil der Heime werde von den Ländern getragen, darum seien diese auch die Ansprechpartner für die Betroffenen, so der Minister.

Behinderte Menschen in Tagesstrukturen: „Taschengeld, wie es Kinder bekommen“

Ein ähnliches Problem wie bei den Heimkindern in der Nachkriegszeit tut sich freilich auf, wenn man an die rund 20.000 Menschen denkt, die heute in Österreich in Beschäftigungstherapien bzw. Tagesstrukturen tätig sind. Auch diese Menschen arbeiten meist, ohne einen echten Lohn zu erhalten. Es wird für diese Personen auch keine Pensionsversicherung bezahlt, weshalb auch kein Pensionanspruch besteht und diesen Menschen nichts anderes übrig bleibt als bis ans Lebensende Sozialhilfeempfänger bzw. von den Institutionen abhängig zu bleiben.

In einer Presseaussendung vom 30.08.2012 fordert nun die Lebenshilfe „Gerechte Entlohnung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung“:

„Das Einkommen muss für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung durch einen regulären Erwerbslohn und darüber hinaus durch die Einbeziehung in die Sozialversicherung abgesichert sein. Hier müssen Bund und Länder rasch gesetzliche Schritte setzen“, äußert sich Lebenshilfe-Generalsekretär Albert Brandstätter zur Arbeitssituation in Werkstätten oder Tagesstrukturen in denen Menschen mit Behinderungen arbeiten. Derzeit erbringen rund 20.000 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Tagesstrukturen von Behindertenorganisationen ihre Leistung, ohne dafür entsprechend entlohnt zu werden.

Richtiges Geld für richtige Arbeit!

Die Forderung nach einer echten Entlohnung statt eines Taschengelds ist Menschen mit Lernschwierigkeiten freilich nichts neues. Auf der Homepage der SelbstvertreterInnen aus Tirol – WIBS findet sich eine Broschüre zum Thema Arbeit für Menschen mit Lernschwierigkeiten aus dem Jahr 2006. Darin ist die Beschäftigungstherapie folgendermaßen beschrieben:

Beschäftigungstherapie ist das richtige Wort für Reha-Werkstätten.

In Reha-Werkstätten haben die Menschen mit Lernschwierigkeiten

den ganzen Tag eine Beschäftigung.

Eigentlich soll man dort so viel lernen,

dass man später an einem richtigen Arbeitsplatz arbeiten kann.

In der Beschäftigungstherapie bekommen Sie kein richtiges Gehalt,

nur ein Taschengeld.

Sie sind nicht arbeitslosenversichert und nicht pensionsversichert.

Das heißt, Menschen mit Lernschwierigkeiten aus der Beschäftigungstherapie

können nicht in Pension gehen, wenn sie alt genug sind.

Wenn Sie nicht mehr in der Werkstätte arbeiten wollen,

bekommen Sie kein Arbeitslosengeld

In einem Text schreibt Monika Rauchberger (WIBS) zum Thema Arbeit und Beschäftigungstherapie über ihre Zeit in der BT:

Am Anfang war ich mit dem Taschengeld zufrieden gewesen. Ich hatte geglaubt, dass alle Menschen so viel Geld bekämen wie ich und dass ich einen richtigen Arbeitsplatz hätte. Aber in der Klinik fragten sie mich immer, wo ich arbeiten würde. Und als ich dann sagte, dass ich in einer Werkstätte arbeitete, sagte man mir, dass das nicht stimme, dass ich gar keine richtige Arbeit hätte, sondern nur in der Beschäftigungstherapie arbeiten würde. Das ärgerte mich, denn ich arbeitete doch jeden Tag richtig. Außerdem erklärten mir einige meiner behinderten Freunde, die selbst richtige Arbeit hatten, dass ich keinen Gehalt bekäme sondern viel weniger.

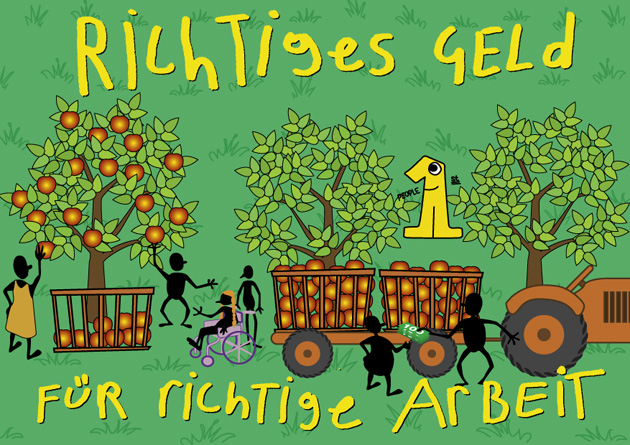

Sehr anschaulich ist die Forderung nach richtigem Geld für richtige Arbeit auf dem Sticker, der sich ebenfalls auf der Homepage der WIBS befindet, abgebildet:

Aufkleber: Richtiges Geld für richtige Arbeit (WIBS)

In der Stellungnahme zum Entwurf des Nationalen Aktionsplans Behinderung (NAP) fordert das Netzwerk Selbstvertretung Österreich:

Wir fordern auch richtiges Geld für richtige Arbeit.

Das heißt, die Arbeit in den Werkstätten

muss mit einem Gehalt bezahlt werden.

Die Menschen müssen sozial- und pensionsversichert sein.

Taschengeld – wie lange noch?

Wie lange das „Taschengeldsystem“ noch Alltag für viele Menschen mit Lernschwierigkeiten sein wird, bleibt offen. Im NAP Behinderung, der die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Österreich vorantreiben soll, ist dieses Thema nur kurz angeschnitten. Als Ziel ist unter Punkt „5.6. Beschäftigungstherapie“ zwar die „Schaffung einer sozialversicherungsrechtlichen Absicherung von Menschen mit Behinderungen in der Beschäftigungstherapie“ vorgesehen, doch wird auch gleich darauf hingewiesen, dass die Beschäftigungstherapien in die Verantwortung der Länder fallen. (Und der NAP ist nicht für Länderangelegenheiten gültig…)

Quelle: Zeit.de, APA, Ö1 online, OÖ Nachrichten online, WIBS

AutorIn: Thomas Stix

Zuletzt aktualisiert am: 16.06.2017

Artikel-Kategorie(n): Arbeitsintegration und unterstützte Beschäftigung, Menschen mit Lernschwierigkeiten, News

Permalink: [Kurzlink]